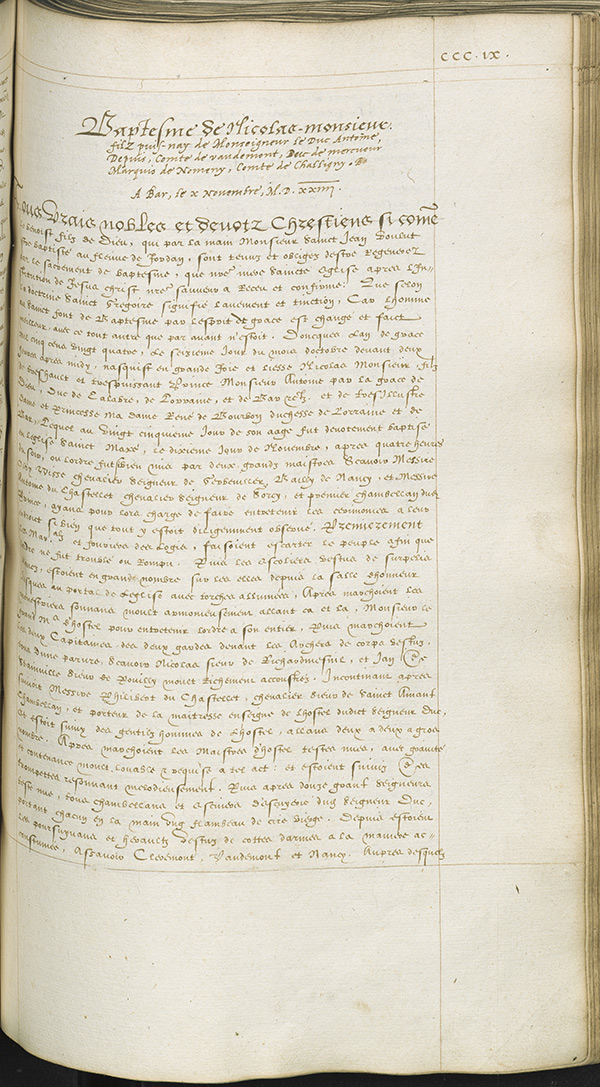

10 novembre 1524

Récit des festivités données en l’honneur du baptême de Nicolas de Vaudémont du 10 au 13 novembre 1524 (copie vers 1583).

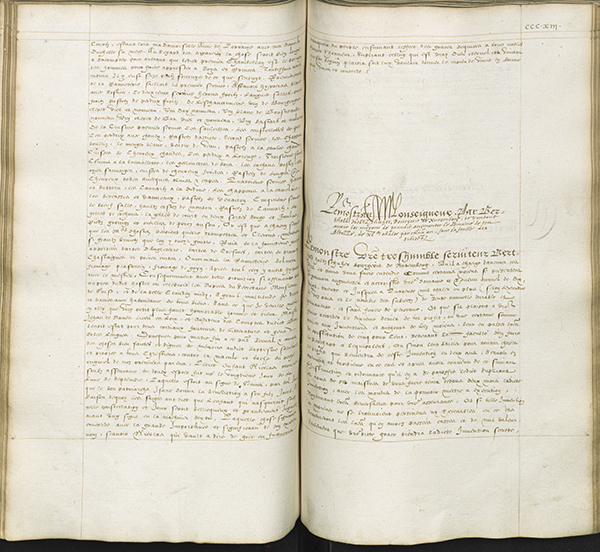

(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 416, f° 309 r°.-313 r°.)

Télécharger la transcription en format PDF

Nicolas de Lorraine (1524-1577), second fils du duc Antoine de Lorraine (1508-1544) et de Renée de Bourbon (1494-1539), est baptisé vingt-six jours après sa naissance. Nicolas étant issu d’une famille princière souveraine, sa naissance se doit d’être fêtée en grande pompe pour célébrer la consolidation de la dynastie et alimenter le prestige de la maison de Lorraine.

Le récit du baptême et de toute l’organisation célébrant la gloire de la maison de Lorraine nous est connu par une copie d’un opuscule de l’historiographe de la cour ducale Nicolas Volcyr de Serrouville (vers 1480-1541). Le texte a été copiée dans les années 1580 dans le « cartulaire de Lorraine » conservé dans le Trésor des chartes, sous la direction, et sans doute à l’initiative, de Thierry Alix (vers 1530-1594), conseiller du duc et président de la Chambre des comptes de Lorraine. Le cartulaire est organisé en 88 volumes, auxquels s’ajoutent traditionnellement deux volumes de listes de vassaux. Les volumes comportent de nombreuses pages vierges, indice montrant que l’administration ducale envisageait d’enrichir les volumes au fil du temps. Les volumes sont organisés géographiquement selon les domaines et fiefs, mais également thématiquement. L’objectif de Thierry Alix et de ses aides est de copier les actes jugés les plus importants pour assurer les droits des ducs de Lorraine et de Bar face aux prétentions juridico-territoriales des rois de France et de l’Empire, mais aussi d’affirmer les ducs de Lorraine comme appartenant aux grandes lignées princières de leur temps. Ainsi, le récit du baptême de Nicolas de Lorraine est copié dans le Liber omnium (B 416), c’est-à-dire littéralement « Livre de tout ». Le Liber omnium est constitué de copies des titres sans lien avec les prétentions territoriales ou juridictionnelles du pouvoir ducal, mais qui conservent ainsi la mémoire du prestige du duché, ses prétentions plus larges, ou des textes relatifs à ses liens diplomatiques élargis.

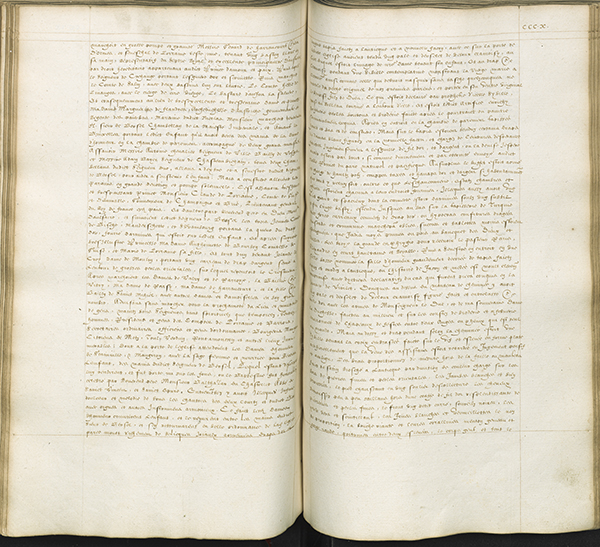

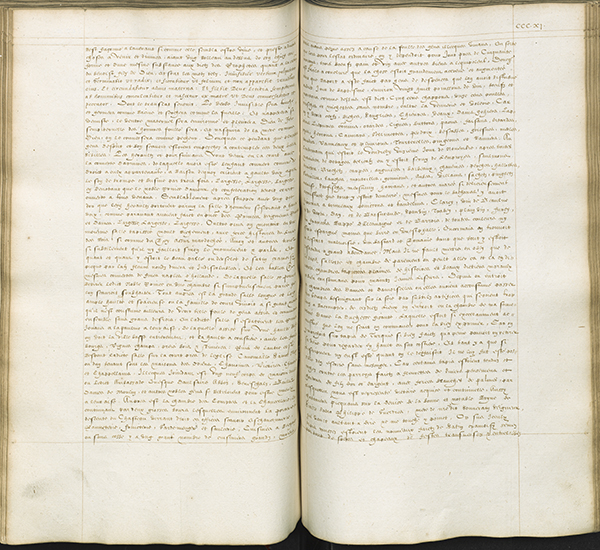

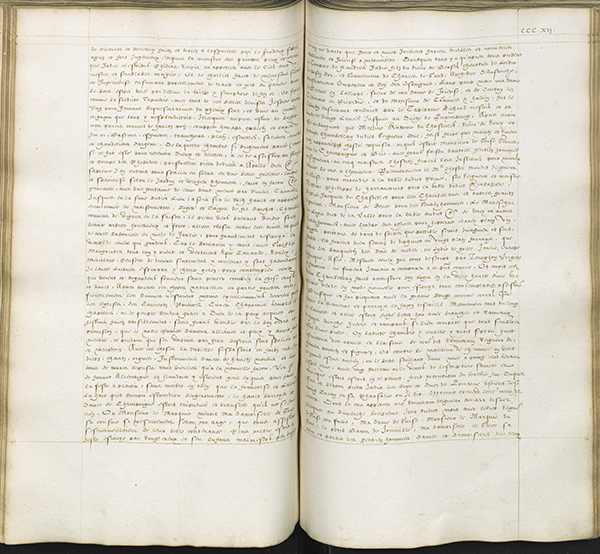

Le baptême a lieu dans la ville haute de Bar-le-Duc : le texte décrit la procession lors de l’office, les ornements de l’église, la salle d’honneur, la chambre des dames, le logis du grand chambellan et les banquets, moments de sociabilité aristocratiques, incluant des danses et de la musique, donnés les 11, 12 et 13 novembre. La description liste les plats et boissons servis, laissant une place prépondérante aux viandes et aux épices lors de ces trois jours ; les festivités du dernier jour sont racontées avec une emphase certaine. Ce récit est donc une source précieuse pour l’histoire de l’alimentation en occident, et notamment sur les arts aristocratiques de la table du début du XVIe siècle.

Le banquet donné le 13 novembre, est organisé par le grand chambellan ducal, Antoine du Châtelet. Réception fastueuse dont la mise par écrit participe à la propagande ducale, ce texte affirme le prestige et la richesse de la dynastie des Vaudémont. Il est également empli de piété et d’humanisme, avec de nombreuses références bibliques et antiques, et se conclut sur des considérations astrologiques. Il dépeint ainsi, de manière attendue, la splendeur de la maison de Lorraine.

Éléments de vocabulaires et identification des lieux :

Agu : fin, subtil.

Archet : voûte en arc.

Armine : hermine.

Benoist : bienheureux.

Bitarde : de « Bistarde », synonyme de « outarde ».

Bruscque : de « Brusc », arbrisseau à feuilles coriaces et persistantes.

Cager : encerclé, entouré.

Cameline : sauce à base d’épices douces, essentiellement cannelle et gingembre.

Charlict : de « chaalit », bois, cadre, armature de lit.

Chaveines : chevesnes.

Connin/connine : lapin/lapine.

Cresmeau : de « Crimeau », vase où l’on conserve le Saint Chrême.

Derselet : de « Ders », dais ou ciel tendu au-dessus d’un personnage important ou d’un espace sacré.

Desrois : de « Desroi », désordre, confusion.

Dodine : sauce à base de graisse de volaille, lard, épice, verjus.

Dyctiers : dictons, sentences, maximes.

Entrementez : de « Entrementre », pendant que.

Escollecture: de « Escolleture », découpure, ouverture.

Esguiere : aiguière.

Estourdion : sorte de danse.

Gounions : goujons.

Latz : lacs.

Mais (dans l’expression « encore mais ») : davantage.

Malvoisie : vin doux et liquoreux.

Marchepain : massepain.

Menuses : petits poissons, fretin.

Mestier : ici, office des jongleurs, ménestrels et musiciens.

Moutoilles: de « moutaille », sorte de poisson, la loche.

Otarde : de « outarde », genre d’échassier.

Oublies : petits gâteaux ou hosties non consacrées.

Pieca : naguère, auparavant.

Plasantin : de Plaisance (Italie).

Pluvion : de « Plovien », pluvier.

Poinsson : de « Poinçon », ici tonneau contenant une demi-queue de liquide, soit 200 litres selon la mesure de Paris.

Solas : plaisir, agrément, réconfort, divertissement.

Spacier : se promener.

Spere : de « sphère ».

Stofischs : de « stockfisch », morue salée et séchée.

Taxes : ici, déformation de « tasse ».

Tixus : ici, déformation de « tissus ».

Tourde : de « Tordre », grive.

Trimolette : de « trémoulette », sauce à base de bouillon de viscères de volaille.

Tuition : défense, protection, garantie.

Vanneaux : échassiers, crécelles.

Venche : pervenche (plante).

Villains : sorte de poisson, le meunier.

Bar : aujourd’hui Bar-le-Duc, Meuse, arrondissement et canton de Bar-le-Duc.

Bar sus Aube : aujourd’hui Bar-sur-Aube, Aube, arr. et c. de Bar-sur-Aube.

Saint-Maxe : ancienne collégiale du château des ducs de Bar, détruite à la Révolution et fusionnée avec la collégiale Saint-Étienne de Bar-le-Duc.

Références :

Analyse et traitement informatique de la langue français (ATILF), Dictionnaire du moyen français, CNRS, Université de Lorraine [base de données en ligne sur le site du laboratoire ATILF, consulté le 8 novembre 2024,

URL : https://www.atilf.fr/ressources/dmf/ ].

Bouyer Mathias, “Le cartulaire de Pont-à-Mousson (Nancy, Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, B 386) : une approche des « cartulaires de Lorraine » de Thierry Alix (XVIe siècle) », in Renault Jean-Baptiste (dir.), Originaux et cartulaires dans la Lorraine médiévale -XIIe-XVIe siècles, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 95-129.

Bruegel Martin et Laurioux Bruno (dir.), Histoire et identités alimentaires en Europe, Paris, Hachette, 2002.

Fersing Antoine, Idoine et suffisant. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en Lorraine ducale (début du XVIe siècle-1633), thèse de doctorat d’histoire de l’université de Strasbourg, soutenue sous la direction d’Antoine Follain, Strasbourg, 2017.

Godefroy Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, Classiques Gernier, 2002 [en ligne sur le site de l’éditeur].

Lepage Henri, « Le trésor des chartes de Lorraine », dans Bulletin de la Société d’archéologie lorraine, 1857, pp. 99-280.

Motat Anne, Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale (1624-1737), Paris, Garnier, 2016.

Renault Jean-Baptiste, « Miroir, filtre ou masque ? Cartulaires et originaux, les apports réciproques de la confrontation » in Renault Jean-Baptiste (dir.), Originaux et cartulaires dans la Lorraine médiévale -XIIe-XVIe siècles, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 9-34.

Sadoul Charles, « La cuisine lorraine », dans Le Pays lorrain, 1935, pp. 546-556.