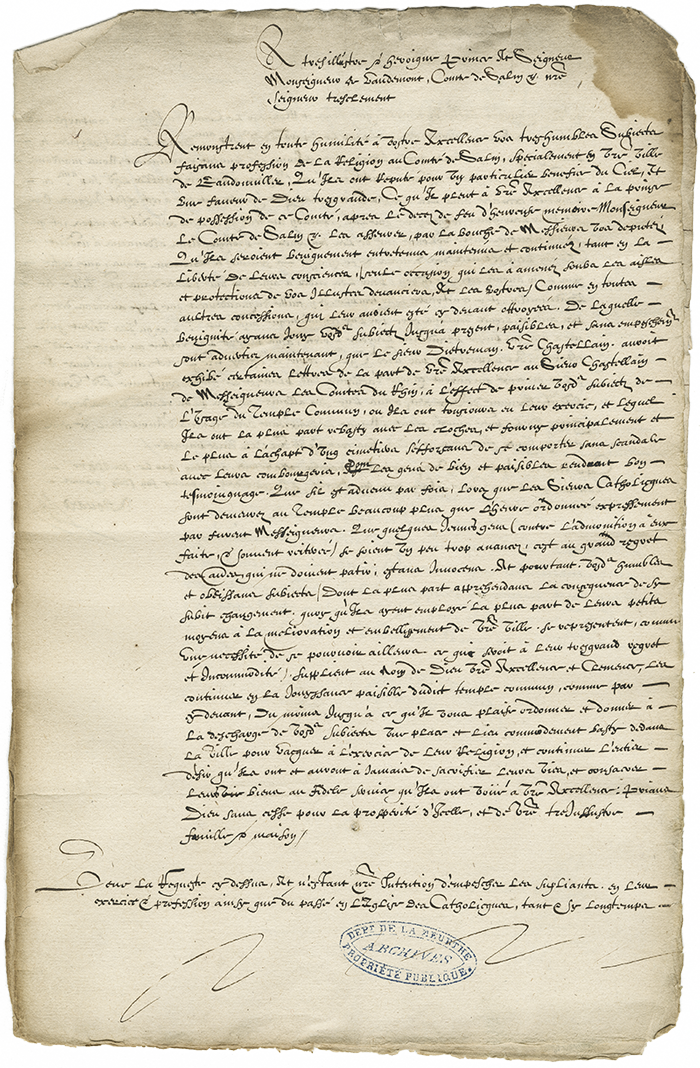

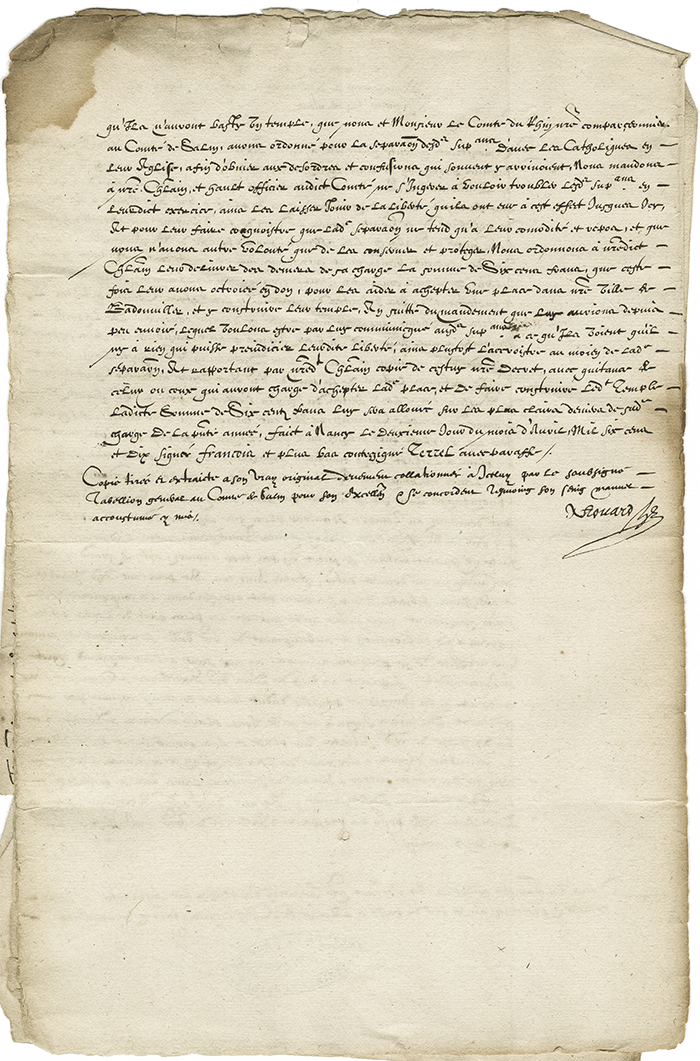

1610

Rumeur religieuse à Badonviller au XVIIe siècle

(Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9048)

Télécharger la transcription au format PDF

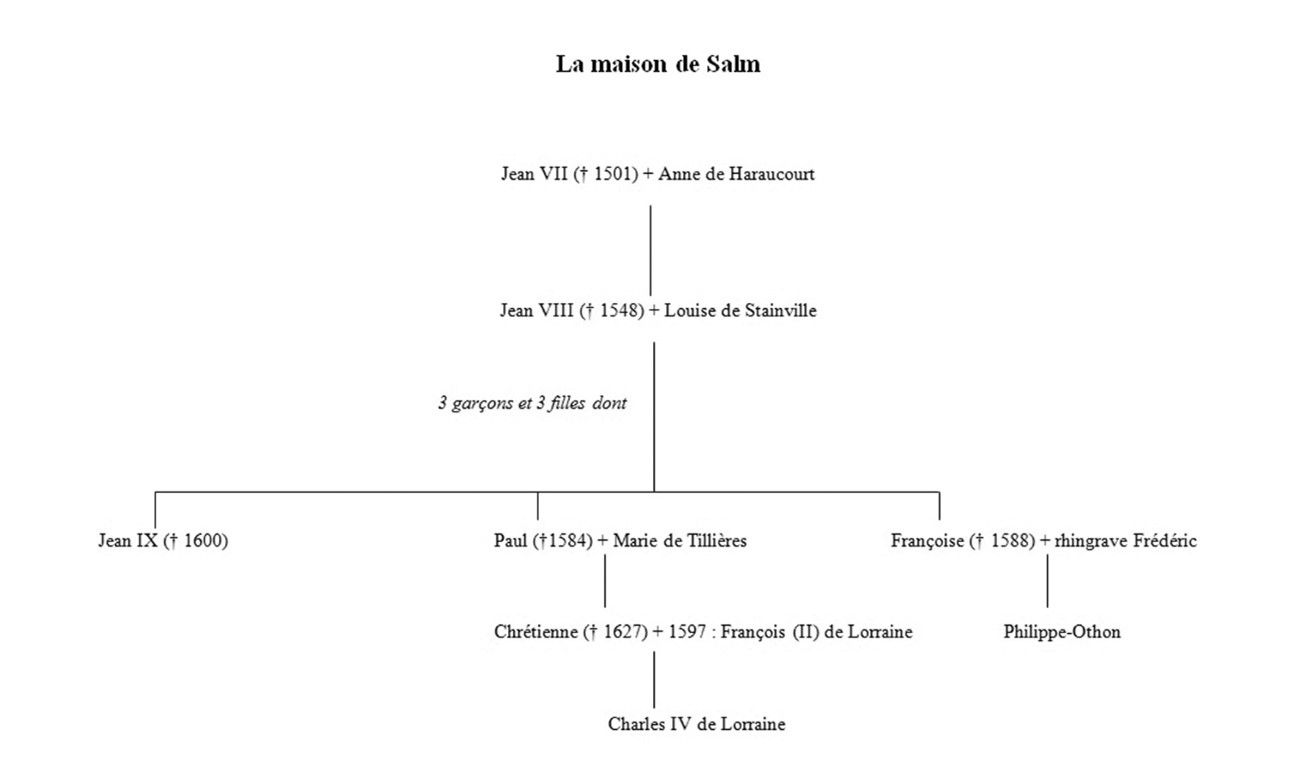

Badonviller (environ 700 habitants à la fin du XVIe siècle) est la capitale du comté de Salm ayant pour spécificité d’avoir deux comtes à sa tête. Ce territoire est donc enclave dans le duché de Lorraine, enclave politique, mais aussi religieuse. Deux familles règnent sur cette terre de Salm, celle dite des rhingraves et celle dite des comtes de Salm. L’originalité du comté ne s’arrête pas là, puisqu’il faut également y ajouter une coexistence confessionnelle à tous les niveaux de la société. En effet, les rhingraves se sont convertis au luthéranisme (mais c’est le calvinisme qui s’implante) dès ses débuts, alors que la branche des comtes de Salm est restée fidèle à Rome. En 1597, un événement d’importance pour le comté a lieu : Christine de Salm († 1628) se marie avec François de Vaudémont († 1632), fils de Charles III. Ce mariage a son importance, car Christine de Salm est l’héritière des droits de son oncle, le comte Jean IX de Salm († 1600). Autre date importante pour l’histoire religieuse de ce territoire : 1608, le rhingrave Frédéric meurt et son fils Philippe‑Othon, lui succède ; or, ce dernier s’est converti au catholicisme en 1591. Ainsi, en 1608, deux comtes catholiques se retrouvent à la tête d’un territoire où plus de 50% de la population est protestante.

La communauté protestante s’institutionnalise progressivement avec, par exemple, la mise en place d’un registre de baptême en 1567, établi par le premier pasteur de Badonviller, Jean Figon (pasteur de 1565 jusque vers 1583). Les réformés obtiennent progressivement une reconnaissance qui aboutit à la mise en place d’un simultaneum dans l’église paroissiale, certainement dans les années 1570 ; c’est-à-dire que les catholiques et les protestants se partagent l’usage du bâtiment. L’organisation des cultes évolue en 1611, avec la construction d’un temple, réclamée notamment dans une requête adressée au prince de Vaudémont par les protestants. Les princes de Salm décident alors de la construction d’un temple et cette décision peut être interprétée comme révélatrice de leur volonté de confessionnaliser en séparant physiquement les deux communautés pour éviter tout autant les désordres que le simultaneum peut entrainer, que le risque de contagion de « l’hérésie » protestante. Par cette construction, les identités et la frontière confessionnelles sont clairement affirmées et représentées dans l’espace.

Finalement, les poussées de la Réforme catholique portée par les comtes de Salm ont raison de la coexistence officielle des deux confessions à Badonviller. En effet, par un édit du 12 mars 1625 (qui fait suite à un ordre impérial du 28 novembre 1624), l’exercice du calvinisme est prohibé dans tout le comté de Salm. Cet édit ayant une portée religieuse, mais également politique, car en 1623, Philippe-Othon est élevé par l’empereur au rang de prince du Saint‑Empire, or l’une des conditions est de publier cet édit. Ce dernier entraine une émigration importante de la population réformée vers Bâle, Sainte‑Marie‑aux‑Mines, Lixheim ou encore Metz.

1 Généalogie simplifiée de la maison de Salm

Références bibliographiques :

Dechoux, Gaëtan (sous la direction de Frédéric Meyer), Protestants et catholiques à Badonviller et ses environs. Les aspects socio-confessionnels de la coexistence (1555‑1625), mémoire de Master 2, Université de Lorraine, 2014.

Dechoux, Gaëtan. « La rumeur comme outil de l’affirmation des identités confessionnelles : L’exemple de Badonviller au début du XVIIe siècle », Annales de l’Est, numéro spécial 2015, p.109‑123.

Greib, L., « Quelques notes sur les pasteurs nommés dans un registre de Badonviller (1567‑1624) », Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français, 74e année, 1930, p.557‑560.

La Condamine, Pierre de, Au temps des ducs de Lorraine. Une principauté de conte de fées : Salm en Vosges, Émile-Paul, Paris, 1965.

Ronsin, Albert (dir.), Histoire des terres de Salm. Recueil d'études consacrées au comté et à la principauté de Salm, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la réunion de la Principauté de Salm à la France ; actes des journées d'études organisées à Senones et à Saint-Dié-des-Vosges les 16 et 17 octobre 1994, Société Philomatique Vosgienne, Saint-Dié-des-Vosges, 1994.

Seillière, Frédéric, « Partage du comté de Salm en 1598 », Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, L. Humbert, Saint-Dié, 1894.

Seillière, Frédéric, Documents pour servir à l'histoire de la principauté de Salm en Vosges et de la Ville de Senones, sa Capitale, Éditions Jean-Pierre Gyss, Heppenheim, 1989.