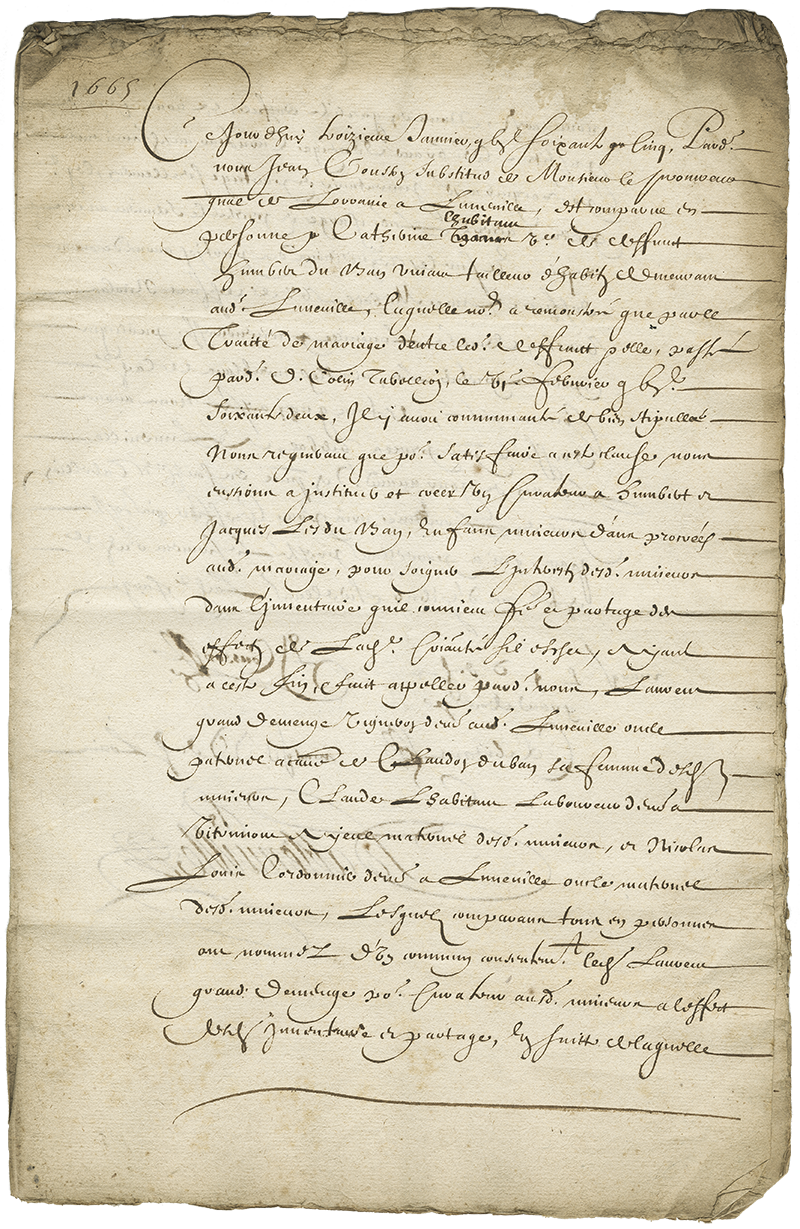

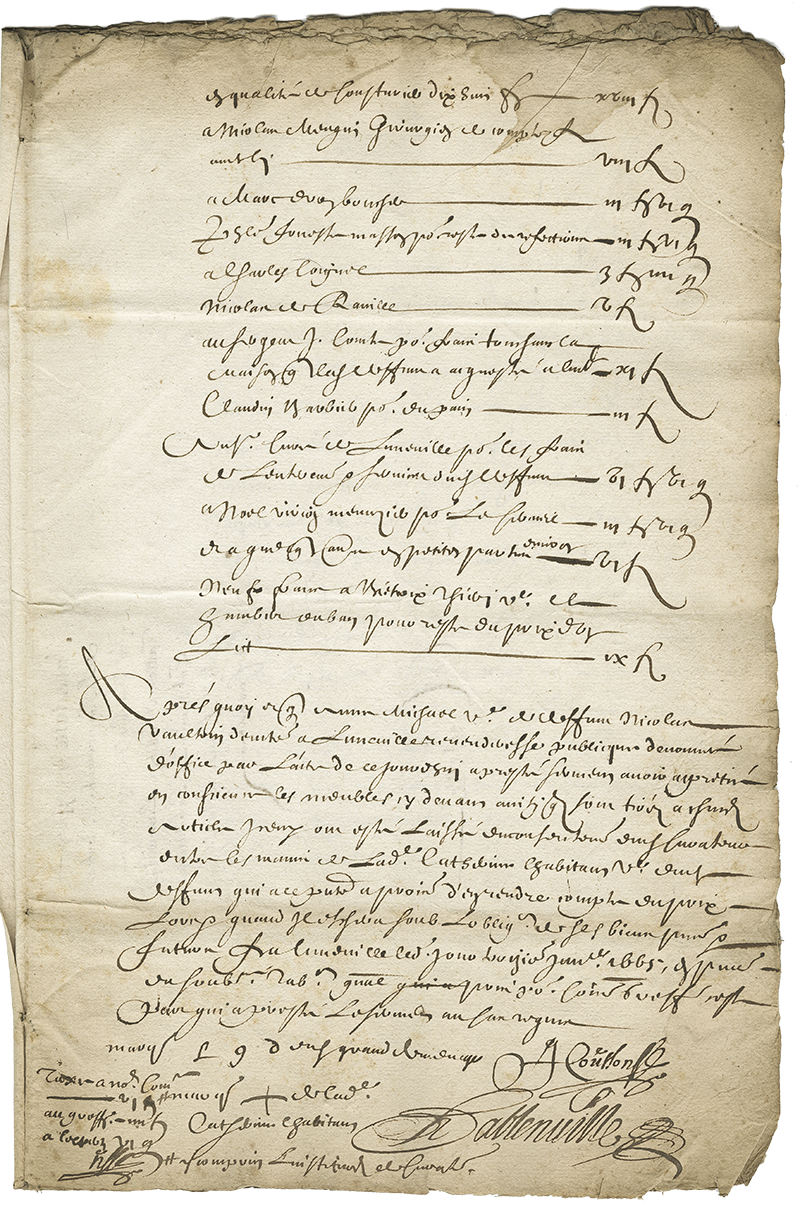

3 janvier 1665

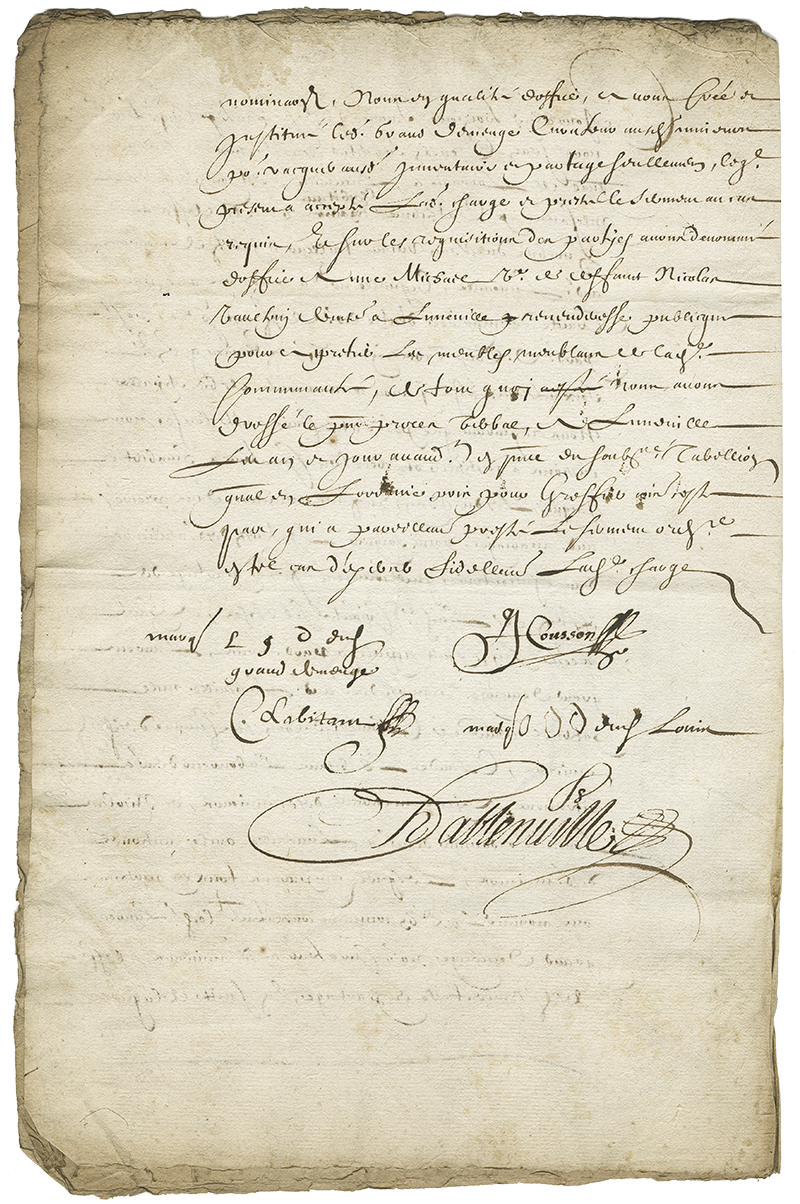

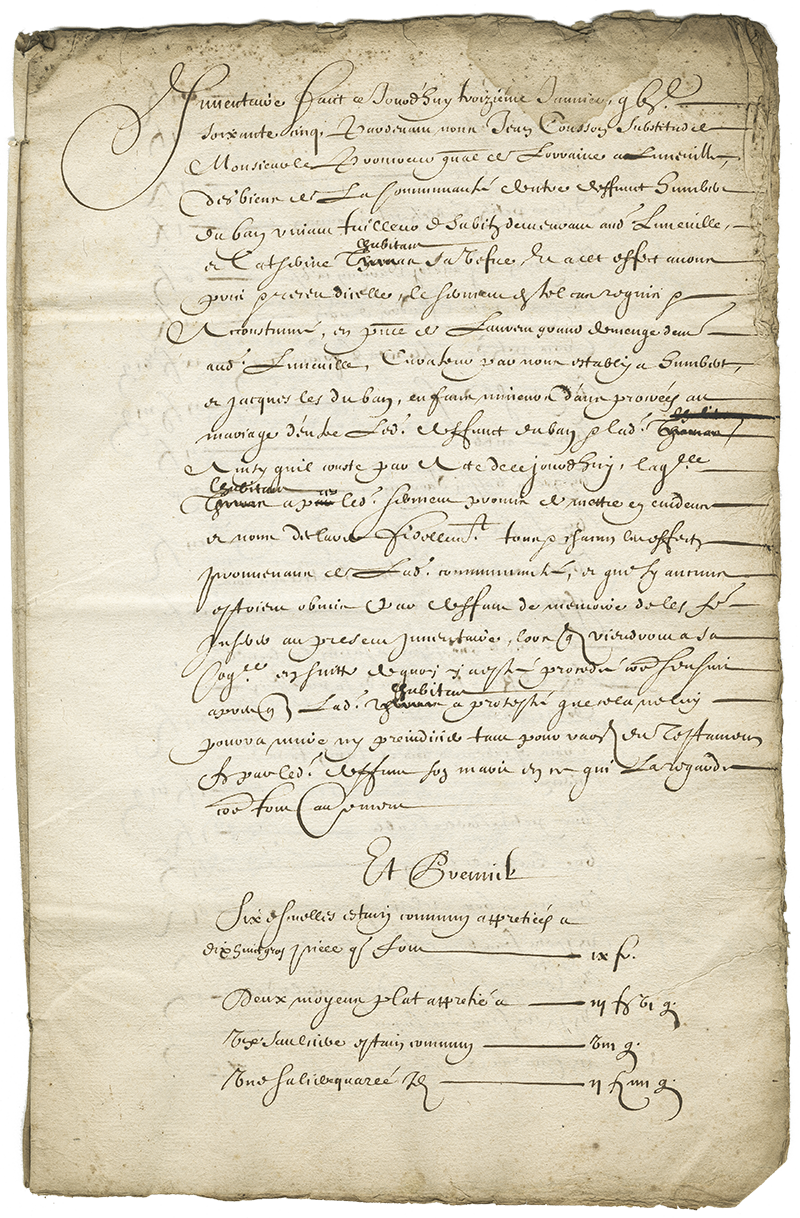

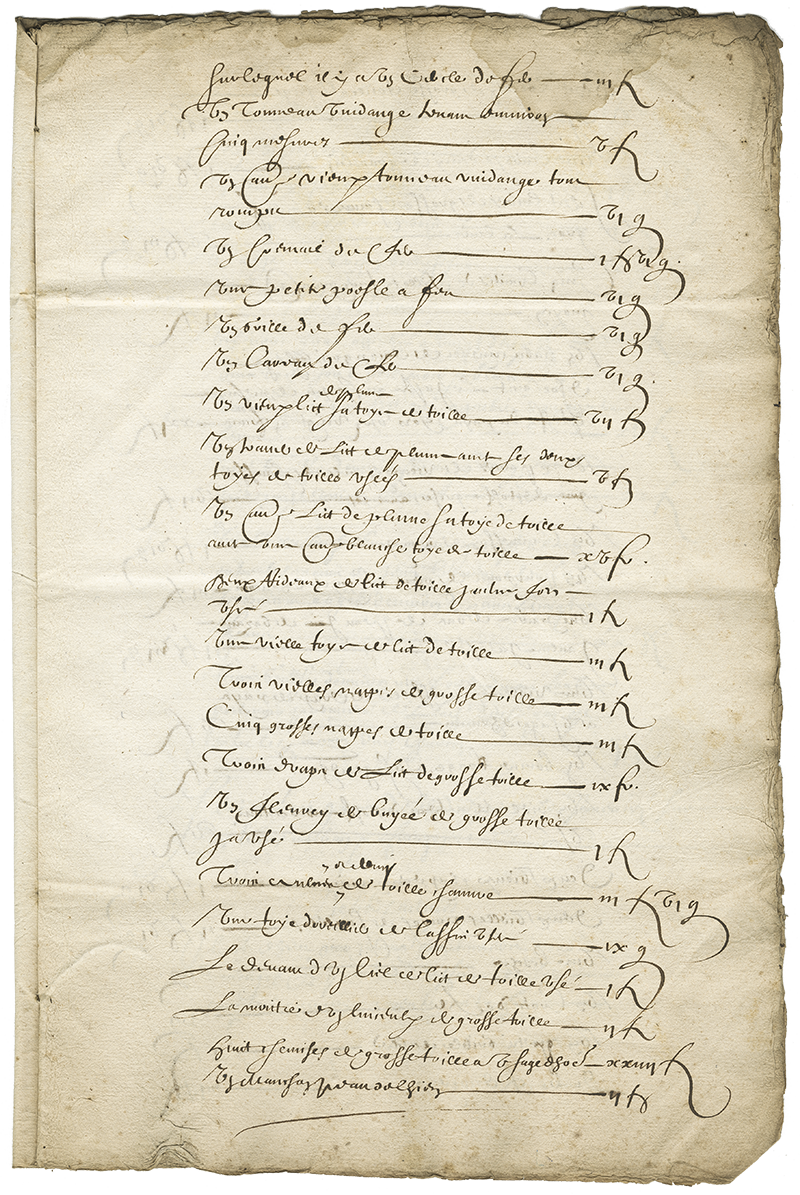

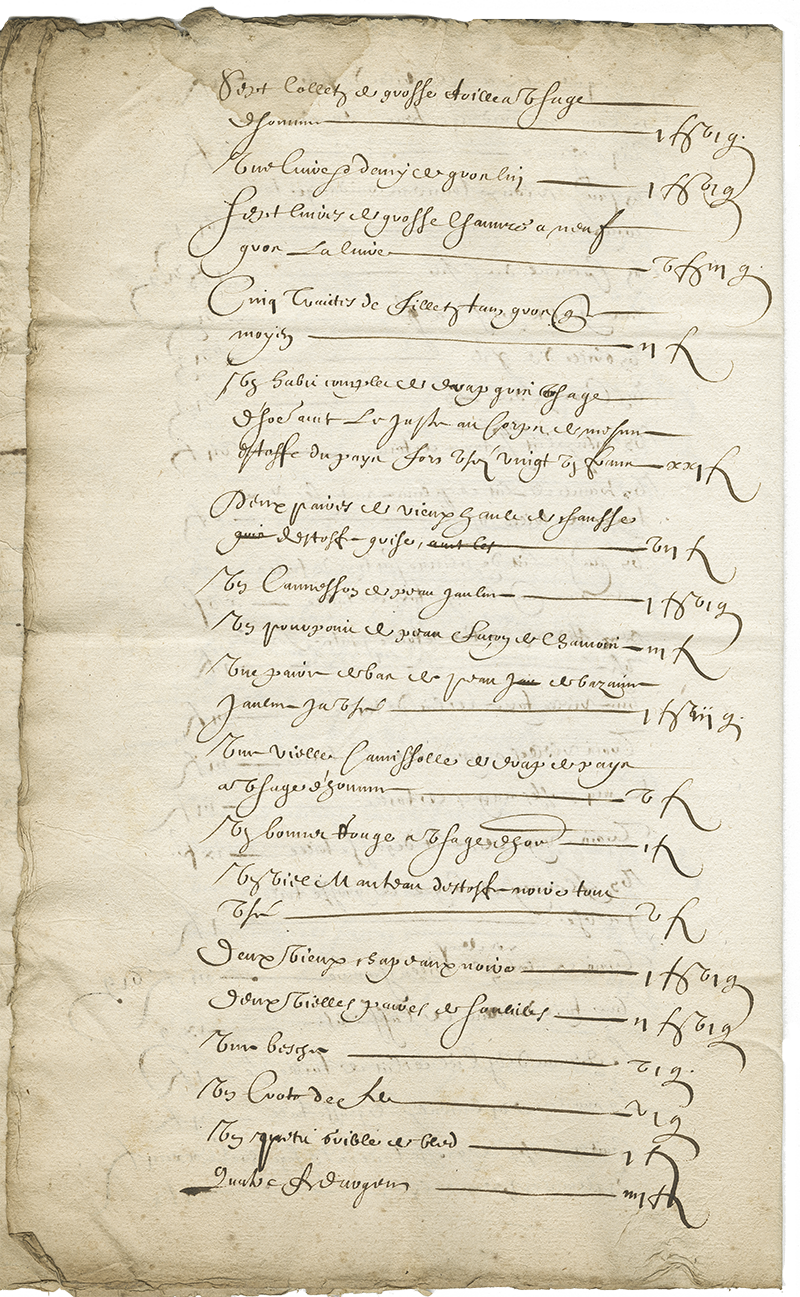

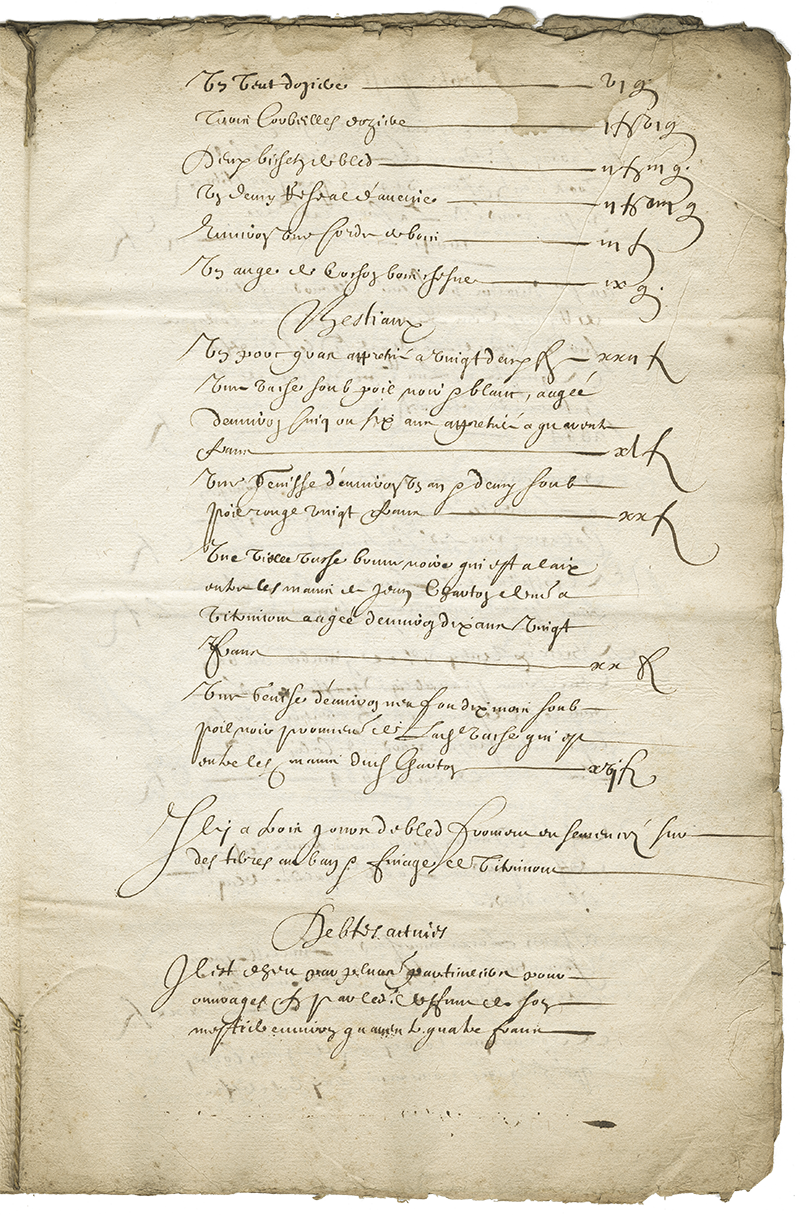

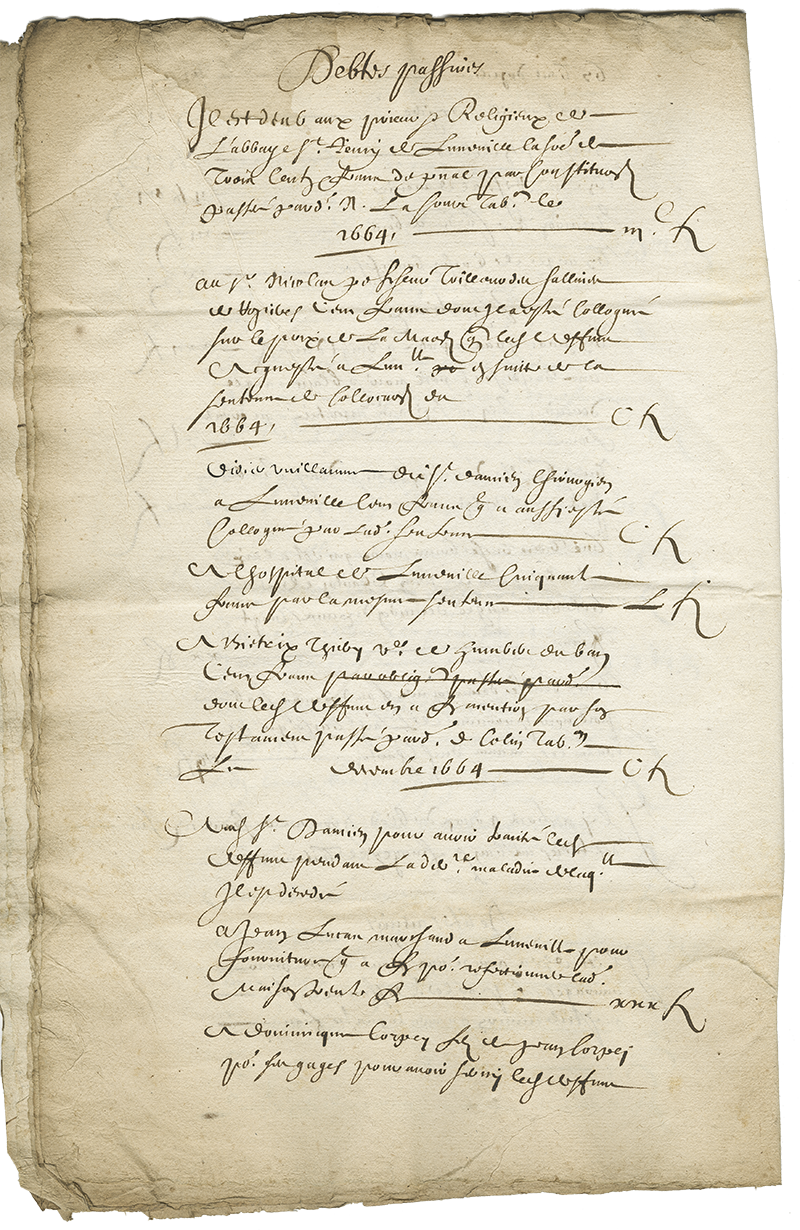

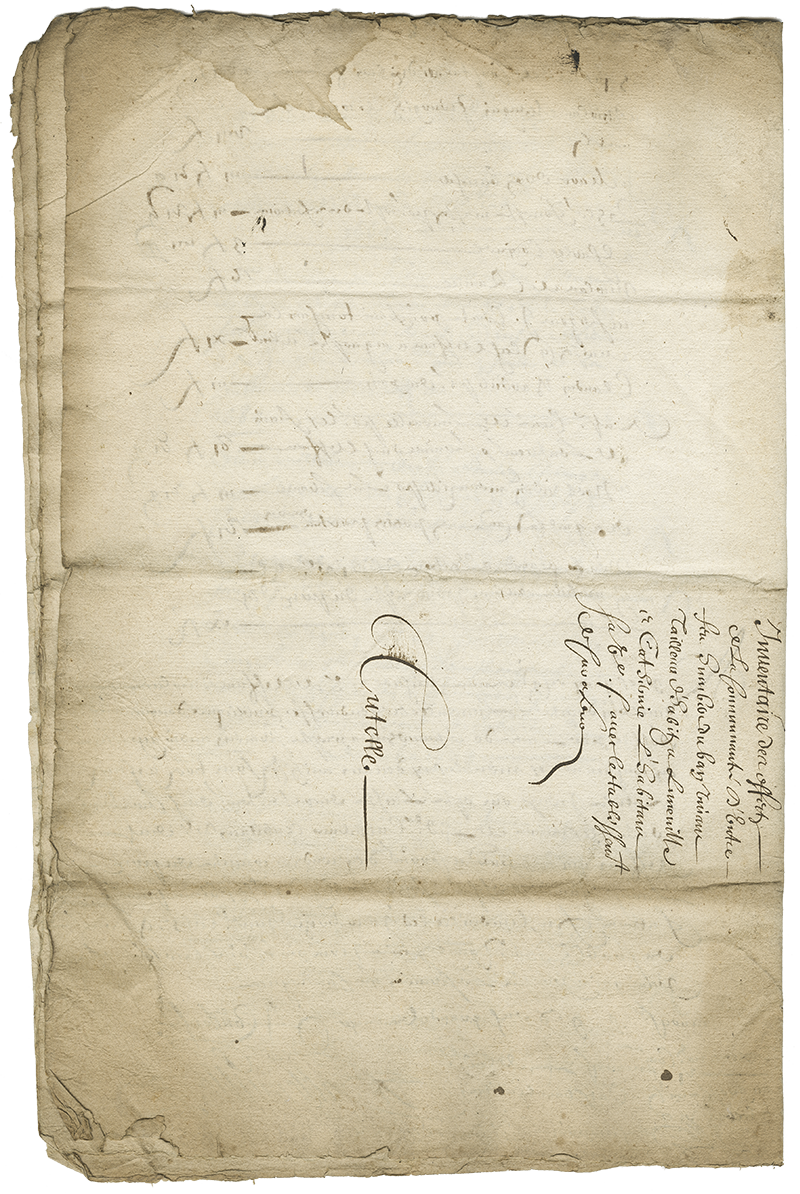

Inventaire des effets de Humbert du Ban, tailleur d’habits à Lunéville.

(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 10 B 389)

Télécharger la transcription en format PDF

Le dictionnaire dit de Godefroy (1826-1897) définit l’usage du terme de « tabellion » dans les dialectes français jusqu’au XVe siècle, comme un « officier public faisant fonction de notaire dans les juridictions subalternes ». Le terme est également plutôt employé dans le nord du royaume de France, quand le sud emploie davantage le terme de notaire. Cette définition reste toutefois générale et simplifie les réalités institutionnelles et étatiques de l’Europe médiévale et moderne, dans laquelle subsiste une large confusion des deux charges, imprégnée de particularismes locaux. Les réalités de l’emploi des termes de « notaires » et de « tabellions » restent donc complexes et dépendantes des contextes géographiques et temporels. Toutefois, dans le duché de Lorraine, le tabellion n’est pas un officier de juridiction subalterne, mais bien le nom donné à un officier rédigeant, signant et authentifiant des actes et des contrats.

Ces officiers sont chargés de rédiger et authentifier les actes publics et les contrats, scellés par une juridiction, les rendant ainsi valides et leur donnant force de preuve en cas de litige ente les contractants. Outre les actes passés selon les obligations légales, les minutes enregistrées témoignent des différentes activités des tabellions et de l’importance accordée par les populations à certains types de procédures et de contrats. Ainsi, les activités économiques et les transactions constituent la plus grande part des actes passés devant les tabellions, tels les ventes, acquêts, baux, reconnaissances de dette et de paiement. Nous y trouvons également des testaments et des inventaires après-décès.

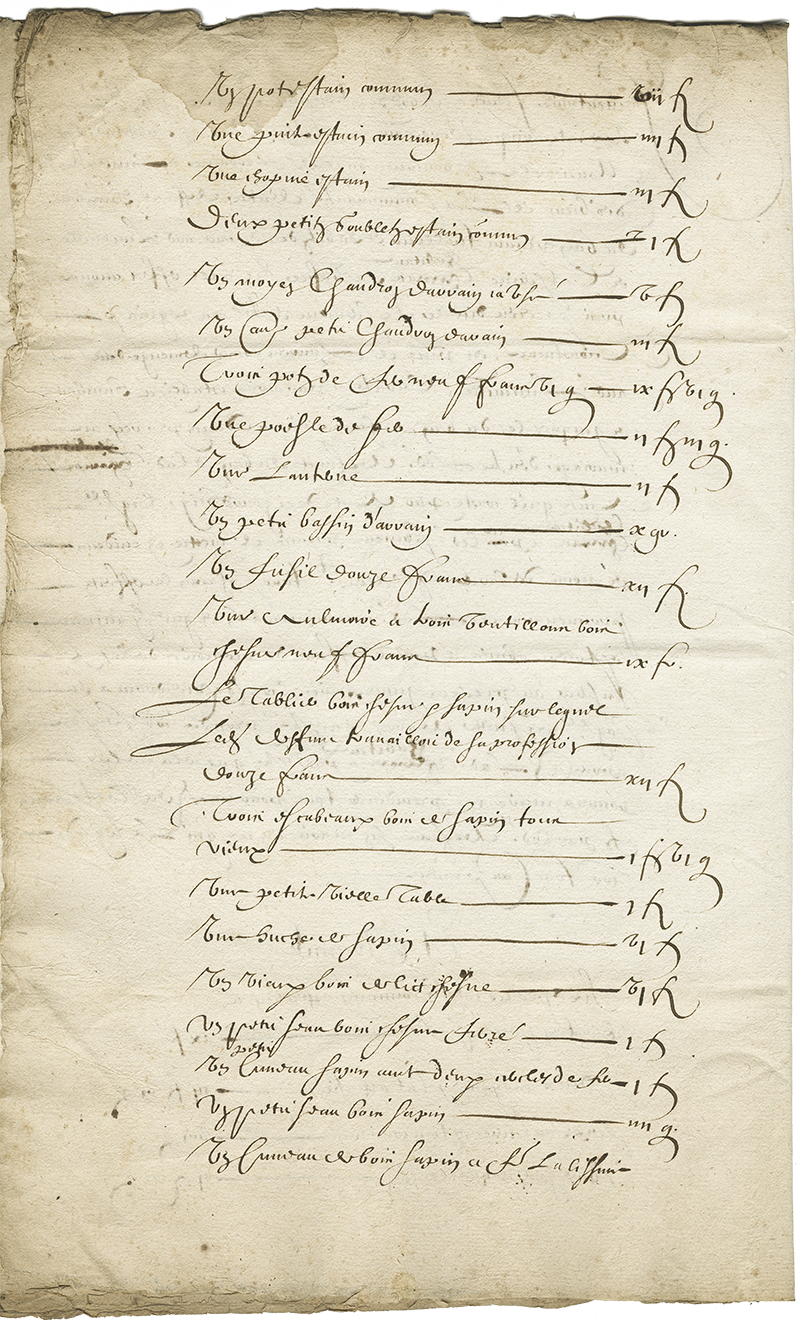

Ces inventaires après-décès sont établis, à la demande des héritiers, à la mort d’une personne. Ils listent, devant notaire, les biens qu’elle possédait, avec une estimation de leur prix en argent. La lecture des inventaires nous fait parcourir les demeures des défunts, et les dépendances – si elles existent – pièce après pièce. De telles listes, quand elles sont détaillées, laissent entrevoir les conditions de vie de la personne, ses conditions de travail, ses goûts, son niveau d’éducation et son niveau de richesse.

Les plus vieilles minutes conservées aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle sont celles de Maître Renard, à Gondreville, de 1434 à 1437 (3 E 568). Les inventaires après décès se trouvent, pour l’essentiel, dans les fonds des tabellions (3 E) et dans les fonds des juridictions (Sous-séries B, notamment 10 B (bailliage de Lunéville) et 11 B (bailliage de Nancy). Les plus anciennes minutes spécifiquement réservées aux testaments sont celles de maître Jean Rouyer, à Nancy, pour la période 1536-1579 (3 E 2558).

Nous présentons ici un inventaire après décès de 1665, alors que Charles IV de Lorraine a retrouvé ses États depuis 1661.

Éléments de vocabulaires et identification des lieux :

Bazaine : de « basane », peau de mouton tannée.

Bichet : ancienne mesure de capacité pour les grains.

Camisson : peut-être une déformation, sur le modèle de « camisole », du substentif « chemison », qui désigne une chemisette.

Chamoin : comprendre « chamois ».

Crot : comprendre un croc, « crochet ».

Grible : comprendre « crible ».

Jour : mesure de terre, agraire, correspondant approximativement à la surface qu’un homme peut travailler en une journée.

Références :

Analyse et traitement informatique de la langue français (ATILF), Dictionnaire du moyen français, CNRS, Université de Lorraine [base de données en ligne sur le site du laboratoire ATILF, consulté le 8 novembre 2024, URL : https://www.atilf.fr/ressources/dmf/ ].

Arnoux Mathieu et Guyyotjeannin Olivier, Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Paris, École des chartes, 2011 (Mémoires et documents de l’école des chartes).

Cailleux Philippe, « Pratiques et tarifications des actes des tabellions rouennais à la fin du Moyen Âge », dans Roch Jean-Louis (dir.), Tabellionages au Moyen Âge en Normandie, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, pp. 25-44 [en ligne sur OpenEdition, consulté le 19 février 2025, URL : https://doi.org/10.4000/books.purh.1476 ].

Fersing Antoine, Idoine et suffisant. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en Lorraine ducale (début du xvie siècle-1633), thèse de doctorat d’histoire de l’université de Strasbourg, soutenue sous la direction d’Antoine Follain, Strasbourg, 2017.

Godefroy Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, Classiques Gernier, 2002 [en ligne sur le site de l’éditeur].

Laperche-Fourne Marie-José, L’Histoire lorraine et actes notariés. Jalons historiographiques, tiré à part des Annales de l’Est, n° 2, 2009, pp. 37-50.

Louyot Maurice, Recherches historiques sur le notariat en Lorraine et Barrois, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1909.

Mouftiez Vincent, « Un tabellionage princier : les tabellions du comté de Dunois au xve siècle », in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 128-3, 2021, pp. 53-85 [en ligne sur OpenEdition, consulté le 19 février 2025, URL : https://journals.openedition.org/abpo/7024 ].

Rossel Dominique, « La place de l’inventaire après décès dans le droit d’Ancien Régime », dans Vivier Nadine (dir.), Ruralités française et britannique, xiiie-xxe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, pp. 219-228 [en ligne sur OpenEdition, consulté le 19 février 2025, URL : https://doi.org/10.4000/books.pur.22538 ].