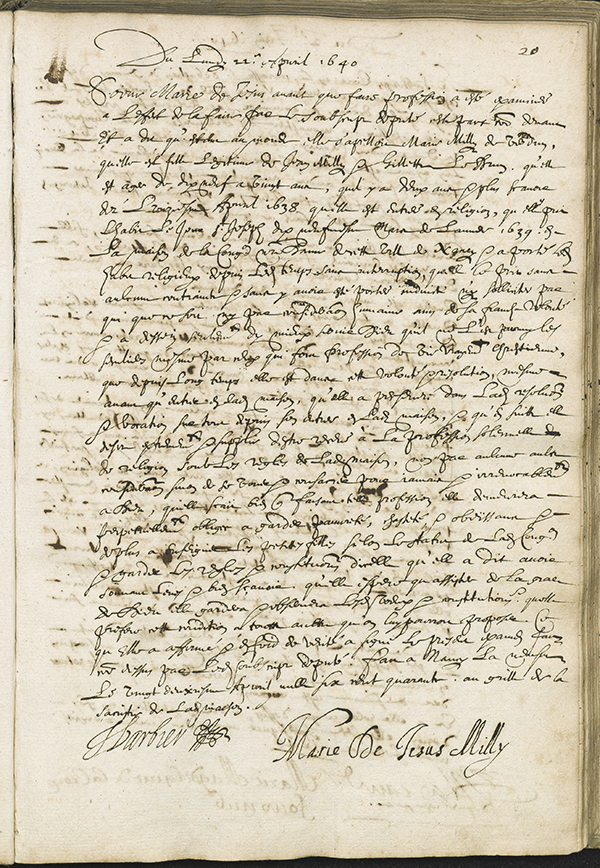

1640

Examen d’entrée dans la congrégation de Notre-Dame de Nancy de Marie Milly.

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, H 2571)

Télécharger la transcription en format PDF

Les écoles lorraines à l’époque moderne

Sous l’Ancien Régime, l’instruction est majoritairement entre les mains de l’Église pour qui elle est un outil permettant d’inculquer les « bonnes » pratiques religieuses dès le plus jeune âge, mais également de règlementer le comportement social en enseignant aux enfants des principes moraux (eux-mêmes fondés sur des principes religieux). En plus de ces principes, les enfants apprennent à lire, écrire et compter (toujours dans ce sens).

Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ce sont surtout les villes qui possèdent des petites écoles, les campagnes semblant connaître un certain retard dans ce domaine. C’est durant la seconde moitié du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle que le mouvement de création de petites écoles prend son essor dans les campagnes lorraines, toujours soutenu par les autorités ecclésiastiques (Ex. : l’évêque de Toul, Monseigneur Drouas (1712-1773), offre 60 000 livres pour la création d’écoles, au milieu du XVIIIe siècle).

Une initiative importante concernant ce domaine de l’instruction des jeunes lorrains a lieu en 1597 avec la rencontre entre Alix Le Clerc (1576-1622) et de Pierre Fourier (1565-1640). De celle-ci naît la congrégation de Notre-Dame, fondée la même année, qui a pour but de donner aux filles une instruction primaire et surtout éveiller en elles les vertus religieuses qui feront d’elles de bonnes mères de familles chrétiennes. Aux trois vœux traditionnels de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, est rajouté celui d’instruction pour les sœurs de Notre-Dame. L’objectif originel est de cibler les filles pauvres des campagnes, mais la congrégation s’installe, sauf rare exception (Mattaincourt), dans des villes (Nancy ou Saint-Nicolas-de-Port par exemple). Mère Alix et Pierre Fourrier rencontrent des difficultés (notamment de la part de la papauté) face à ce projet novateur à la fois par le public visé (les jeunes filles pauvres) et par l’organisation de la congrégation qui se veut une alliance entre un service actif dans la société (l’instruction) et la vie monastique. Dans les écoles de la congrégation Notre-Dame, on trouve trois salles de classe (les petites, les moyennes et les grandes), chacune d’elle étant divisée en « bancs » selon le degré d’avancement des élèves. La « maîtresse » dispose d’une chaire et d’un tableau noir et les jeunes filles ont des ardoises et des jetons pour compter. Elles sont assises sur des bancs, sans table, sauf celles apprenant à écrire. Le projet d’instruire les enfants des familles pauvres, porté par Mère Alix et Pierre Fourrier, favorise des évolutions dans ce domaine, avec notamment l’ouverture des premières écoles gratuites de Lorraine en 1602, appuyé par le cardinal Charles de Lorraine (1524-1574).

Plus généralement, l’instruction des filles est largement négligée à l’époque moderne, même s’il existe un mouvement de fond avec notamment l’apport de l’humanisme, à la Renaissance, qui rappelle l’importance d’instruire les filles et de leur donner une éducation chrétienne (ex. : Érasme défend cette idée). La Réforme protestante met l’accent sur l’éducation de tous, avec l’affirmation du sacerdoce universel (et donc une égalité entre tous les baptisés, les pasteurs n’ayant qu’une fonction particulière dans l’Église protestante, mais pas de statut à part). Côté catholique, le concile de Trente (1545-1563) affirme également l’importance de l’éducation chrétienne (et du catéchisme) des enfants. C’est dans cette élan que s’inscrit la congrégation de Notre-Dame, s’inspirant de l’ordre des Ursulines, fondé en Italie en 1535 et qui se consacre notamment à l’éducation des filles. Toutefois, ce phénomène reste majoritairement urbain, et c’est en cela que l’idée originelle d’Alix le Clerc et Pierre Fourrier est novatrice. La congrégation Notre-Dame inspire d’autres fondations, comme à Toul, au XVIIIe siècle, où sont créées les Sœurs de la doctrine chrétienne, une congrégation religieuse féminine, connue également sous le nom de Vatelottes du nom de leur créateur le chanoine Jean-Baptiste Vatelot (1688-1748), et qui s’occupe de l’instruction dans les campagnes.

En terres ducales, le réseau d’écoles est particulièrement dense, ce qui permet à la Lorraine d’avoir une population presque totalement alphabétisée à la veille de la Révolution française.

Références bibliographiques :

- Journalier des religieuses de la congrégation Nostre Dame ; Règles de modestie pour les religieuses de la congrégation Nostre Dame, Au Pont-à-Mousson par Jean Guilleré, 1649 (disponible aux AD54 : 8° 3116).

- Sommaire des constitutions des religieuses de la congrégation de Nostre Dame fidèlement extraict du corps desdictes constitutions sans rien changer en leur substance, Au Pont-à-Mousson par Jean Guilleré, 1649 (disponible aux AD54 : 8° 3117).

- Bombardier, Jacques (abbé) et Lepage Anne-Marie (sœur) (dir.), Les Sœurs Vatelottes du diocèse de Toul : XVIIe-XVIIIe siècles, Nancy, Doctrine chrétienne, 1988 (disponible aux AD54 : 8° 1377).

- Dechoux, Gaëtan, « Alix Leclerc et Pierre Fourier, la foi en l’instruction ? », Les grands noms de l’Histoire lorraine, Histoire d’en parler, 25 juillet 2024, 53 min.

- Le Clerc, Alix, Relation autobiographique ; suivie de Notes des cahiers, Sagot, Paule (éd.), Paris, Éd. du Cerf, 2004 (disponible aux AD54 : 8° 301).

- Montacié, Jean et Moulin François, Nos écoles de Nancy : une histoire de l'éducation en Lorraine du Moyen âge à nos jours, Éd. Renaudot, 2011 (disponible aux AD54 : 8° 1368).

- Taveneaux, René (dir.), Saint Pierre Fourier en son temps : actes du colloque organisé à Mirecourt les 13 et14 avril 1991, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1992 (disponible aux AD54 : 8° 2129).

- Tihon, Marie-Claire, La bienheureuse Alix Le Clerc, Paris, Éd. du Cerf, 2004 (disponible aux AD54 : 8° 302).