1619

L’école, une arme de la Réforme catholique à Badonviller

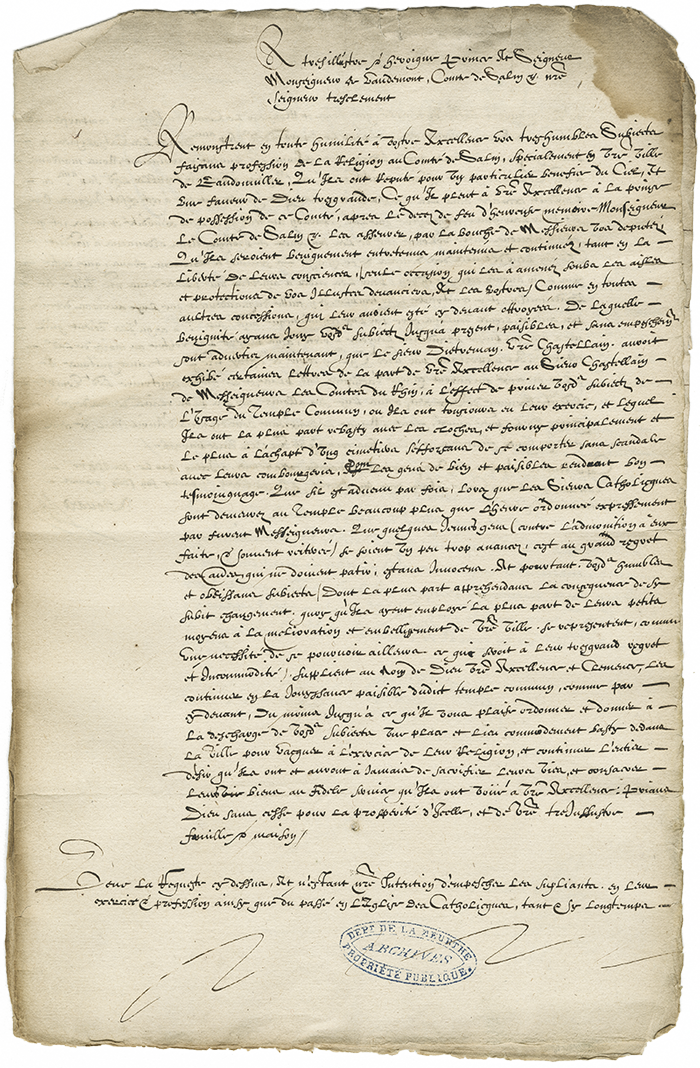

(Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9058)

Télécharger la transcription au format PDF

Badonviller (environ 700 habitants à la fin du XVIe siècle) est la capitale du comté de Salm ayant pour spécificité d’avoir deux comtes à sa tête. Son originalité ne s’arrête pas là, puisqu’il faut également y ajouter une coexistence confessionnelle à tous les niveaux de la société. En effet, les rhingraves (l’un des familles régnantes) se sont convertis au luthéranisme (mais c’est le calvinisme qui s’implante) dès ses débuts, alors que la branche des comtes de Salm (la seconde famille régnante) est restée fidèle à Rome. En 1597, un événement d’importance pour le comté a lieu : Christine de Salm († 1628) se marie avec François de Vaudémont († 1632), fils de Charles III. Or, Christine est l’héritière des droits de son oncle, le comte Jean IX de Salm († 1600). Autre date importante pour l’histoire religieuse de ce territoire : 1608, le rhingrave Frédéric meurt et son fils Philippe‑Othon, lui succède ; or, ce dernier s’est converti au catholicisme en 1591. Ainsi, en 1608, deux comtes catholiques se retrouvent à la tête d’un territoire où plus de 50% de la population est protestante.

L’encadrement spirituel de chacune des communautés se fait notamment par le biais de l’instruction et donc des maîtres d’écoles. La jeunesse étant l’avenir, l’éduquer dans la foi protestante (ou catholique selon les cas) permet de participer à la pérennisation de la communauté. On se trouve ici sur un terrain de confrontation : le maître d’école catholique doit permettre de lutter contre les progrès du protestantisme tandis que le maître d’école protestant doit permettre de consolider la progression de la communauté réformée.

Pour Badonviller, on retrouve une certaine régularité dans la nomination des maîtres d’école par la communauté protestante. En effet, le registre des baptêmes protestants nous donne les noms de plusieurs d’entre eux pour toutes les décennies allant de 1567 à 1624 (ex. : Jacques Lefebvre dans les années 1580. À l’inverse, les mentions de maîtres catholiques sont beaucoup plus éparses ce qui laisse penser que la communauté réformée est mieux organisée de ce point de vue, au moins jusqu’à l’avènement de François de Vaudémont. Les enfants catholiques vont-ils suivre des cours chez le maître protestant ? C’est possible, mais, même si nous n’avons pas forcément de mention d’un maître d’école catholique, d’autres personnes peuvent le remplacer comme le curé ou bien le marguillier.

Le comte de Vaudémont tente de mettre en place un meilleur encadrement catholique. On le voit par exemple en 1611, lorsque la chambre au-dessus de la halle que le comte de Salm conserve pour l’école est louée à Claude Bazin, maître d’école catholique, une première depuis plusieurs années. Ce même Claude Bazin est payé quarante francs par le comte de Salm, prélevés sur les revenus provenant de la chapelle Saint-Nicolas de Badonviller, il y a donc une tentative de pérennisation du mode de paiement du maître d’école. En effet, assigner ces gages sur les revenus de la chapelle permet au comte de ne peut avoir à payer le maître d’école et d’assurer à ce dernier un revenu régulier d’année en année. Finalement, les mesures concernant le maître d’école catholique s’inscrivent dans un ensemble de réformes touchant l’encadrement spirituel à Badonviller et mis en place par le prince de Vaudémont : avec François de Vaudémont, le comté de Salm entre dans la Réforme catholique initié par le concile de Trente.

1 Généalogie simplifiée de la maison de Salm

Bibliographie

Dechoux, Gaëtan (sous la direction de Frédéric Meyer), Protestants et catholiques à Badonviller et ses environs. Les aspects socio-confessionnels de la coexistence (1555‑1625), mémoire de Master 2, Université de Lorraine, 2014.

Greib, L., « Quelques notes sur les pasteurs nommés dans un registre de Badonviller (1567‑1624) », Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français, 74e année, 1930, p.557‑560.

La Condamine, Pierre de, Au temps des ducs de Lorraine. Une principauté de conte de fées : Salm en Vosges, Émile-Paul, Paris, 1965.

Ronsin, Albert (dir.), Histoire des terres de Salm. Recueil d'études consacrées au comté et à la principauté de Salm, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la réunion de la Principauté de Salm à la France ; actes des journées d'études organisées à Senones et à Saint-Dié-des-Vosges les 16 et 17 octobre 1994, Société Philomatique Vosgienne, Saint-Dié-des-Vosges, 1994.

Seillière, Frédéric, « Partage du comté de Salm en 1598 », Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, L. Humbert, Saint-Dié, 1894.

Seillière, Frédéric, Documents pour servir à l'histoire de la principauté de Salm en Vosges et de la Ville de Senones, sa Capitale, Éditions Jean-Pierre Gyss, Heppenheim, 1989.